| 四つ太鼓を地上に据えている状態で、担ぎ上げるとき、担ぎ上げるまで使われる。 (組によってはヨーイヤッサイという場合もあるが、どちらが正しいかは定かではない) |

四つ太鼓道中時にうたわれる、伊勢音頭。エエヨーイヤナとハリバンヨーイの間に「ソラ」などといった掛け声が入る場合もある。 四つ太鼓を揺する場合、「ソラヤートコセ」でまず軽く揺らされ(小波)、「エエヨーイヤナ」は少々揺れを弱くし、「ハリバンヨーイ コレバンヨイ」のところで大きく 揺らす(大波)。 そしてソラヨーイートセの部分でピシッととまる。これは、小舟が波で揺れるさまを表現したもので、上下縦に揺らすのではなく左右に倒すよ うな形で揺らすのが美しい。 伊勢音頭唄は普通1人が唄う。中組の場合、人によって多少違いはあるが、基本は次のようにうたわれる。 (伊勢音頭唄1) サーヨーイナーエ お伊勢参りでーヨ (伊勢音頭唄2) エーこの子がー出来てヨ (伊勢音頭唄3) ソレーお名を付けましょヨーイソレ伊勢松とヨ ※上の歌詞以外にも伊勢音頭唄は多数ある。また川柳などの替え歌も多く使用される。 |

| 四つ太鼓を地面に下ろした状態でうたわれる。この囃子のいわば気合をいれるもので、この囃子の次は、普通サイテクリョウをする。 はじめはゆっくり「ヨーンヨイ・・ヨーンヨイ」とうたわれ、四つ太鼓を摺ったり、回したりするうちにだんだんとはやくなっていき、最後に「ヨーーーーーー」となっ た状態から高々と上げられ、「ーーーンヤッサイ!」 となってから次の「サイテクリョウ」にうつる。 |

| 四つ太鼓を高々とあげ、乗り子は反り返りの動作をする。これは「差し上げてくれようぞ」というのが訛ったものだといわれており、一般的に勘違いされやすいが「咲いてくれ」という意味ではない。中組の場合、足固めの日は行司さんや御祝儀を頂いた方の家の前、連中宿などでうたわれ、傘揃え式・本祭では神社前で使われる。 基本的には上記の「ヨンヨイ」から続くが、伊勢音頭から直接サイテクリョウに移る場合もある。 ※よく間違われる例 「サイテクショー サイテクショー」 ◆時おり聞かれる間違った例の一つ。 |

| 宮入の式中に使われる囃子である。また喧嘩囃子でもある。しかし、これは「宝船が来て、町が宝で栄えて大変めでたい」という意味であり、過去は川渡御の際に川の中で使用されていた。御坊祭のほか、長崎くんちの「コッコデショ」など、西日本各地でうたわれる囃子である。 ※よく間違われる例 「ホーエンヤイ ホーランゲーノヨ(イ)ヤサノヤ」 ◆最も間違われやすい例。こちらの方が言いやすいからと思われるが、これはいただけない。 |

宮入で境内より屋台が退出し、芝を退出するときまで使われる囃子であり。そのまんま「来年の来年の名残名残惜しいやな」という意味で、いよいよ祭も終わりという意味の囃子である。この囃子をうたう時は本当に物悲しいもので、涙をこらえてうたう人も見られる。 ※よく間違われる例 「ライネンノー ライネンノ ナーゴリナーゴリ オイシヤナ」 ◆これもよくない。祭が終わるのはとてもオイシイことではない。子供の間では「オトシアナ」なんていうのも。 |

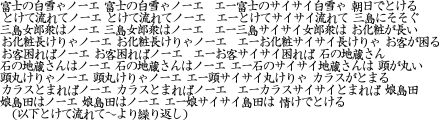

| ◇その他、一部の組が「ノーエ節」を採用しておりますが、本来の御坊祭の囃子ではありません。 これは、自組宮入待機中など、いわば気合を高めるシーンでうたわれます。  |